“硅谷已死”:60年间硅谷的死亡与重生已经轮回了7次……爱体育- 爱体育官方网站- APP下载

2026-01-28爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载/爱体育(ATY SPORTS)是全球领先的在线平台[永久网址:363050.COM]提供多种体育赛事的投注和娱乐服务。爱体育,爱体育官网,爱体育APP,爱体育APP下载,爱体育下载,爱体育网页版,爱体育电竞,爱体育百家乐,爱体育百家乐,爱体育真人,无论您是足球、篮球、网球、棒球还是其他体育项目的爱好者,我们都能满足您的需求,并提供最好的博彩体验。立即注册aty,尽享丰富的乐趣!转载引用请注明出处。内容仅供交流学习,不做任何商业用途,不代表任何投资建议,如有侵权请联系后台删除。

在过去六十年里,“硅谷已死”这个论断如一个永恒的幽灵,伴随着每一次经济衰退、技术转型或社会动荡而准时降临。

它既是华尔街分析师的警告,也是竞争对手的期盼,更是硅谷内部焦虑的投射。然而,历史一再证明,每一次“死亡”的宣判词,都成了下一次更强劲复兴的序曲。

在这篇文章中,我们记录了从20世纪60年代到2020年代,硅谷主要“灭亡”浪潮,考察了引发这些悲观预测的因素,更将尝试将硅谷作为一个复杂的“创新元系统”(An Innovation Meta-system)进行结构性解剖,深入分析其独特的“反脆弱性”——在混乱和冲击中反而变得更加强大的能力。

每一个周期都对应着一个背负着危机与质疑的时代,充满了数据、引言和具体的公司故事……

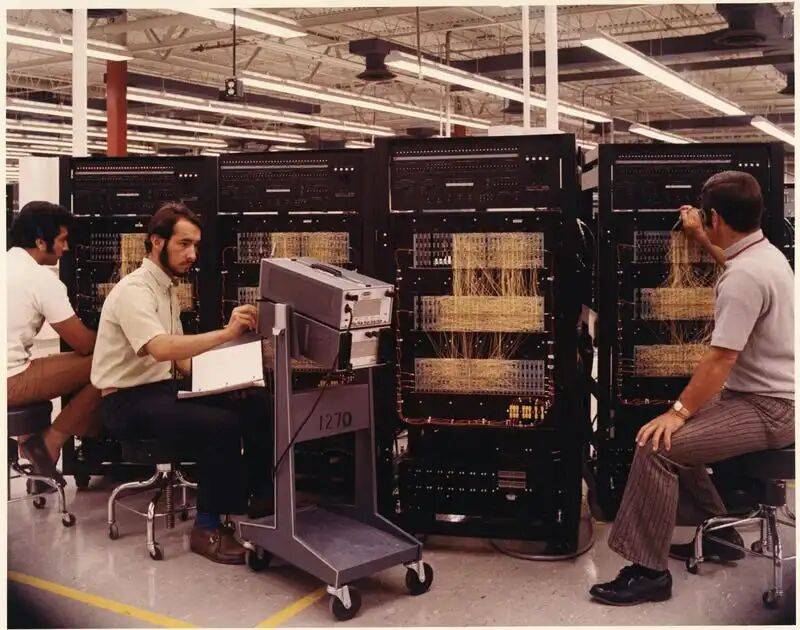

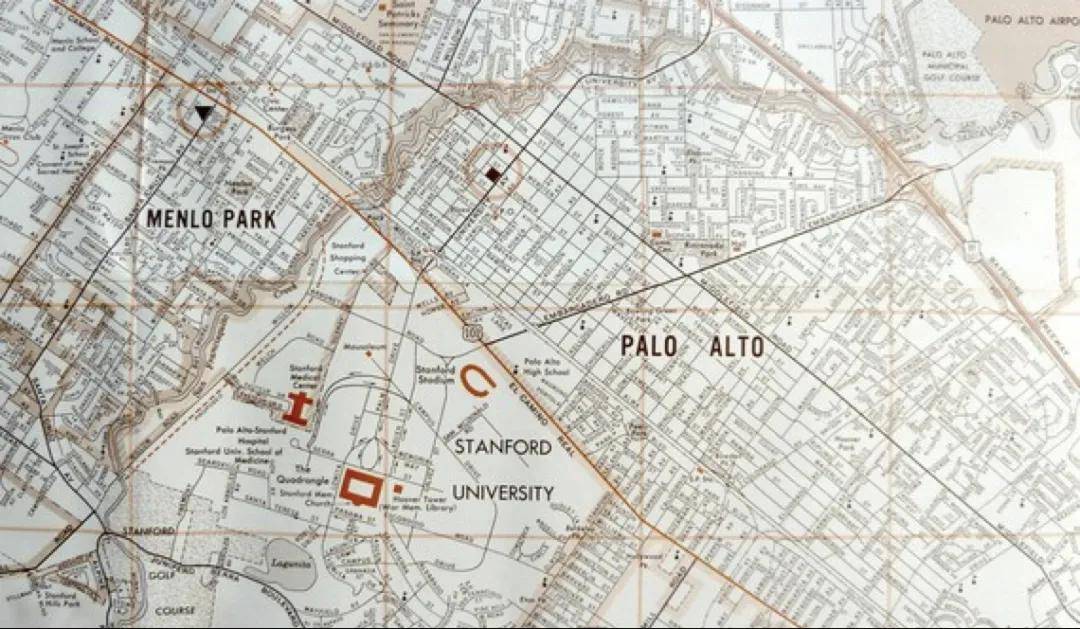

在冷战高峰期,这里是名副其实的“国防谷”,其繁荣严重依赖美国国防部的慷慨订单。

然而,当越南战争的泥潭让美国社会深感疲惫,国防预算在1969年至1971年间大幅削减时,危机瞬间降临:

1971年,当地最大的雇主——洛克希德导弹与航天分部——濒临破产,不得不向联邦政府发出戏剧性的求救;

当时的《时代》杂志以《为生存而战》为题,警告其倒闭可能导致6万个工作岗位消失,将曾经繁荣的“微波谷”打回经济空壳的原形。

未来的伯克利著名学者安娜李·萨克森尼安(AnnaLee Saxenian,她当时还是一名研究生),她在1979年的一篇论文中自信地预测:

硅谷已“达到其物理极限”,高昂的房价和劳动力成本将使其在80年代停滞不前(她后来坦然承认,“事实证明我错了”)。

然而,正是在这场危机中,企业家们或被动或主动地将为军事服务的半导体和集成电路技术转向商业应用。

而这次痛苦的转型,为1970年代末的微处理器和个人电脑浪潮奠定了重要基础。

《》在1985年4月写道:“这是加州硅谷的艰难时期”,描绘了一幅芯片订单“崩溃”、供应远超需求的“黯淡”前景。

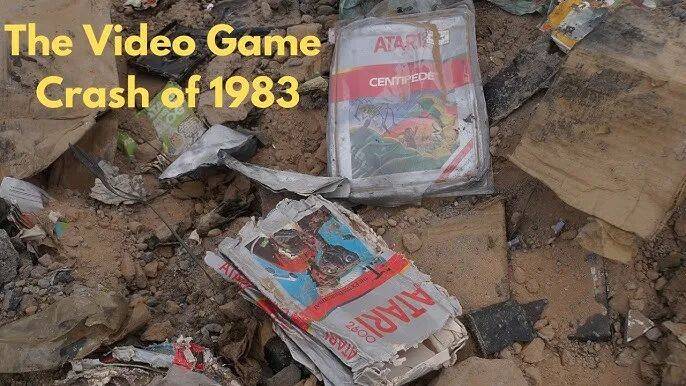

与此同时,雅达利公司(Atari)在1983年引发的“视频游戏大崩溃”,已经预演了消费电子领域泡沫破裂的惨状,其母公司华纳通信的股价因此蒸发了三分之二。

英特尔公司创始人安迪·格鲁夫在其著作《只有偏执狂才能生存》中,将1985-86年描述为一场“关乎生死的战斗”。

面对日本厂商在DRAM市场的压倒性优势,英特尔做出了其历史上最伟大的战略决策之一:放弃DRAM业务,这家公司赖以起家的核心产品,全力押注微处理器——成就了商业史上的佳话,当然这是后话了。

行业和政府做出了回应(例如1986年的美日半导体协议,SEMATECH的成立),硅谷公司将重点转向专用芯片(ASIC、微处理器)和软件。

苏联解体带来的“和平红利”,严重打击了加州的航空航天和电子公司。同时,美国经济进入广泛衰退(1990年代初的低迷),硅谷也受到宏观经济的影响,陷入二战以来最深的衰退,圣克拉拉县在此期间失去了超过3.3万个工作岗位。

此时,东海岸的竞争对手——波士顿128号公路上的小型机巨头们,如DEC、王安公司,正经历着真正的、不可逆转的崩溃:

DEC的“一体化”模式——自己生产芯片、自己设计硬件、自己编写操作系统——在PC和开放系统的浪潮面前显得笨拙而昂贵。

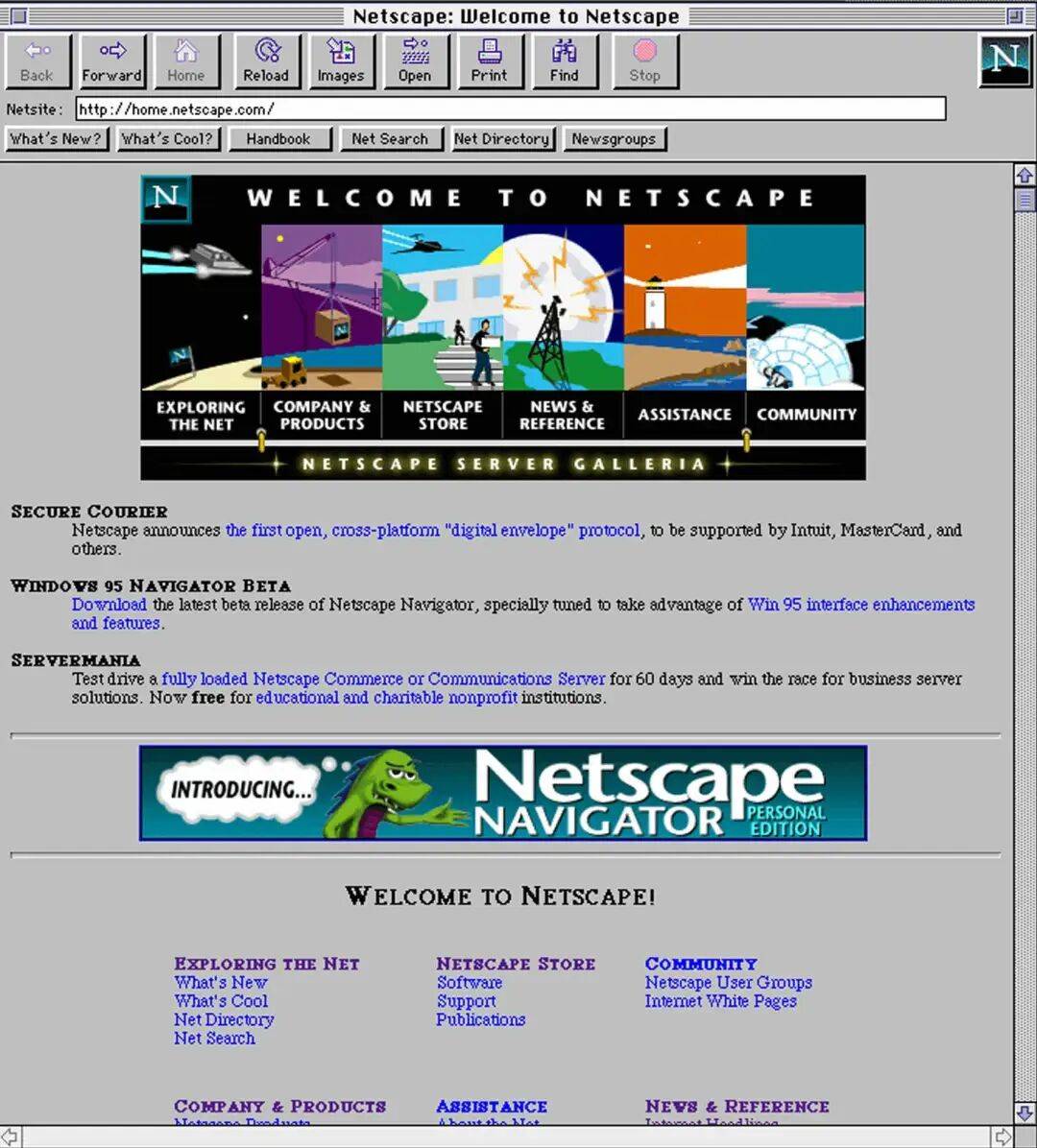

然而,他们没有看到,在萧条的表象之下,一个名为“商业互联网”的新物种正在悄然酝酿——1994年成立的网景公司(Netscape)点燃的星星之火,即将在几年后形成燎原之势。

当时,1990年代初的“死亡”叙事迅速翻转为1990年代末的互联网淘金热,

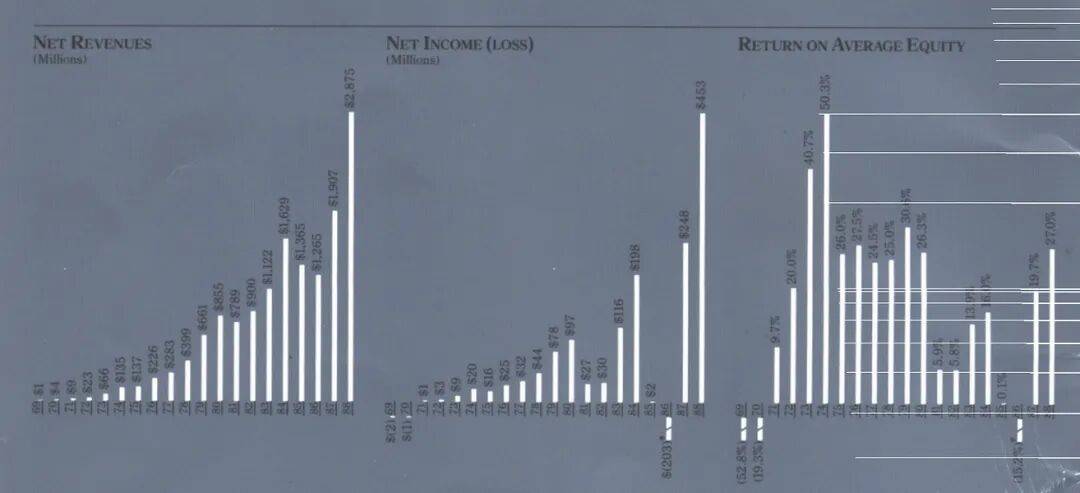

纳斯达克指数从2000年3月10日的5,048.62点峰值,在两年半内暴跌78%,数万亿美元市值蒸发。

路透社后来总结道,科技泡沫破灭后,圣克拉拉县“失去了超过20万个工作岗位,占其就业基础的20%”。

它们的失败并非因为理念错误——今天,生鲜电商和宠物电商都已是千亿级别的赛道——而在于它们对未来的“过度预演”。

它们在市场、物流和用户习惯都远未成熟时,投入了数十亿美元构建了过于超前的基础设施。

它挤出了投机的泡沫,使得带宽、人才和办公空间变得前所未有的便宜;它验证了市场的最终需求,为后来者提供了宝贵的教训;它所铺设的过剩光纤网络,成为了日后视频和云计算服务发展的廉价高速公路。

随着美国经济在2008年末,科技公司看到需求软化,裁员回归。到2009年初,即使是像微软和思科这样当时的巨头也在缩减规模,初创资金极其紧张。

观察者指出,这次科技不背锅了,反而,科技是更广泛金融崩溃(华尔街)的受害者。

“很少人认为,08年金融危机的裁员会对硅谷作为创新和冒险摇篮的声誉产生长期影响。”

这种信心源于这样一个事实,即到2008年,硅谷的科技部门已经成熟并多样化(企业软件、搜索、硬件、生物技术),使其在某种程度上更具弹性。

像2004年成立的脸书FaceBook这样的公司正在爆炸式扩张,新一波智能手机应用初创公司(移动时代)正在进行中。

风险投资家彼得·蒂尔(Peter Thiel)的名言——“我们想要飞行汽车,得到的却是140个字符”——精准地概括了“创新停滞”的指控。

2016年,《经济学人》和其他媒体发表文章质疑“创新机器”是否已经崩溃,硅谷的“产品”日益被广告驱动、造成社会分裂,或狭隘地专注于精英便利。

事实的确是,到2010年代中期,像谷歌、苹果、脸书和亚马逊这样的公司已经成长为庞然大物,可以说挤压了初创公司。

哈佛商业评论的马埃勒·加韦分析指出,硅谷受益于非凡条件(移动革命、充裕资本、宽松监管),但现在面临转折点。

当然,从后见之明来看,这种2010年代中期的“衰退”叙事将再次证明是错误的,因为一个新的平台正在悄然出现:

深度学习和AI,像谷歌、OpenAI(2015年成立)这样的公司和AI研究激增表明另一场革命正在酝酿。

当Twitter、Facebook等公司宣布永久远程办公时,许多科技工作者选择离开湾区高昂的生活成本。著名风险投资人Keith Rabois高调搬往迈阿密,并宣称“硅谷完了”。

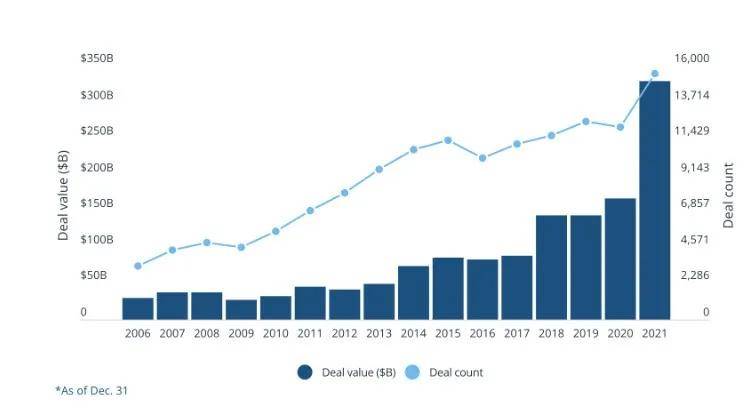

2022年,硅谷仍然吸引了750亿美元的风险投资,比排在其后的几个科技中心(纽约、波士顿、洛杉矶)的总和还要多。

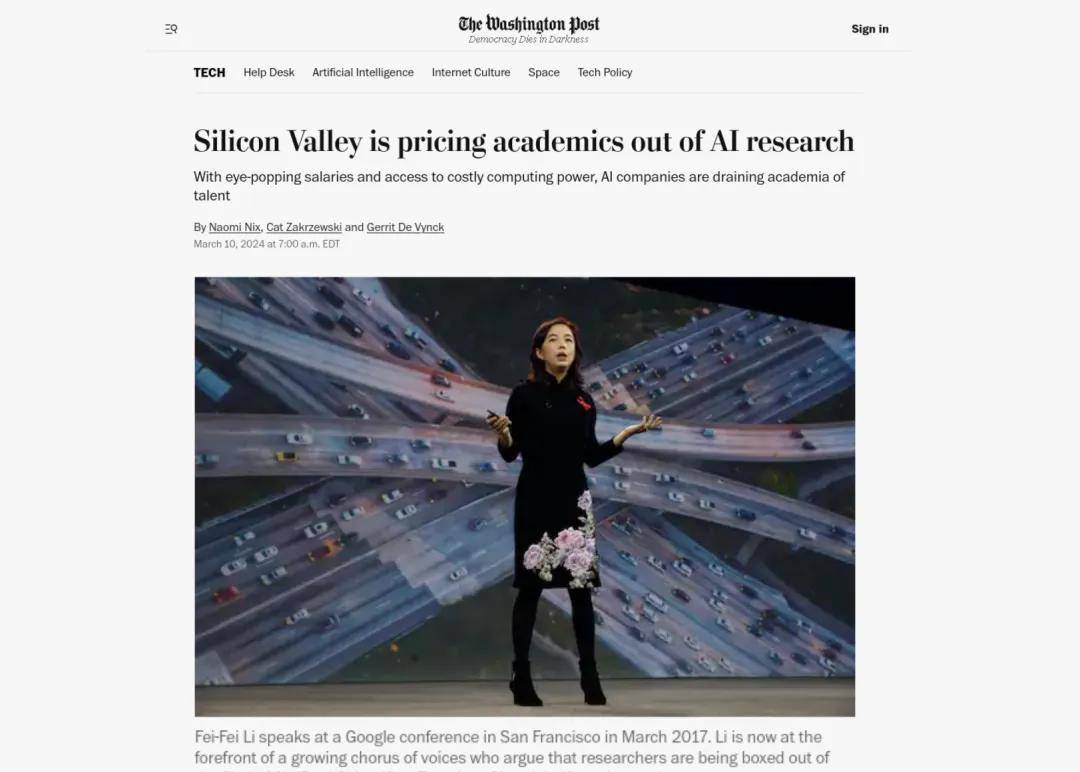

训练前沿AI模型所需的天文数字般的算力和数据,似乎只有少数科技巨头才能负担。而这是否意味着,硅谷赖以生存的“车库创业”文化已经终结?

如果创新成为一场“巨人的游戏”,那么硅谷的活力源泉——那种自下而上的、颠覆性的创业精神——是否会因此枯竭?

在60年代末是国防削减和衰退;在80年代,是外国竞争和PC市场饱和;在90年代初,冷战的结束和区域崩溃;在2000年,互联网泡沫破灭;在2008年,全球危机;在2010年代中期,停滞恐惧;在2020年,大流行引发的外流;到2023年,对AI过度集中的担忧。

硅谷并非一个单一产业的集群,而是一个不断承载新产业的“平台”。它的历史就像一场S型增长曲线的接力赛:

当国防电子的曲线趋于平缓,半导体的曲线已经开始陡峭攀升;当PC硬件的曲线见顶,互联网软件的曲线早已蓄势待发;如今,当移动互联网的红利消退,人工智能的曲线又呈现出爆发之势。

这种在危机中完成从旧曲线到新曲线“惊险一跃”的能力,是其生命力的根本保障。它确保了硅谷永远站在技术变革的最前沿,总有下一个故事可讲。

每一次浪潮切换,都伴随着对旧有产业的无情摧毁。成千上万的公司倒闭,数以万计的员工失业,整个技能体系被迅速淘汰。

对于身处其中的个体而言,这并非一场平稳的交接,而是一场残酷的、高风险的生存游戏:

全球有许多地方拥有风险资本,但硅谷的VC生态系统是独一无二的。它不仅在繁荣期表现出追逐风口的“贪婪”,更在萧条期展现出惊人的“耐心”。

在2001年的废墟中,他们没有离场,而是投中了后来的社交媒体和云计算。红杉资本对谷歌的早期投资,至今仍是VC史上的传奇。

不可否认的是,VC追逐“下一个大事物”的天性,使其成为制造资产泡沫的主要推手。合伙人之间的“错失恐惧症”(FOMO)导致了羊群效应和非理性估值,从互联网泡沫到Web3狂热甚至是现在的AI,无一例外。

更深刻的是,VC的“幂律法则”——即少数几个成功的投资(如Facebook, Uber)需要覆盖其余所有失败项目的亏损——从根本上决定了它是一个加剧不平等的机制。

财富不成比例地涌向极少数成功的创始人和基金合伙人,而湾区令人瞠目的贫富差距,正是这种投资模式在社会层面的直接投射。

学者安娜李·萨克森尼安在其经典著作《区域优势》中早已指出,硅谷的开放网络结构是其战胜波士顿128号公路封闭等级结构的关键。

在这里,知识通过人才的频繁跳槽而在公司之间迅速“溢出”。一家公司的失败,其团队和经验会迅速被生态系统重新吸收,形成新的创新组合。所谓的“仙童之子”(Fairchildren)和“PayPal黑手党”(PayPal Mafia)都是这种高效“人才循环”(Brain Circulation)机制的完美例证。

领英创始人里德·霍夫曼提出的“联盟”(The Alliance)雇佣理念,即员工与公司只是为了完成特定“任务期”(tour of duty)而结盟,硅谷的工程师们如同现代的“雇佣军”,忠于自己的技能和项目,而非组织,这在提升效率的同时,也导致了极度的工作不安全感、高强度的内部竞争和普遍的职业倦怠(burnout),磨损了个体的归属感和幸福感。

加州法律明确禁止“竞业禁止协议”(non-compete clauses),这意味着员工可以自由地离开一家公司,加入竞争对手或创办自己的公司。这一项看似简单的法律规定,极大地促进了知识的溢出和人才的流动,是维持生态系统活力的关键制度设计,却常常被其他地区的模仿者所忽略。

创业者被鼓励去描绘一个宏大到不切实际的愿景,然后“假装直到你成功 Fake it until you make it”。

同时,它们也是初创公司最理想的退出渠道(通过并购),为风险资本提供了流动性,并将资本重新注入生态系统。

一个成功的公司,如PayPal,其早期员工在公司被收购后,又成为了新一代的创业者(创办了LinkedIn, Yelp, YouTube等)和天使投资人,反过来哺育了整个生态系统。

科技巨头们利用其市场地位和资本优势,在其核心业务周围创造了一个“扼杀地带”(Kill Zone)。

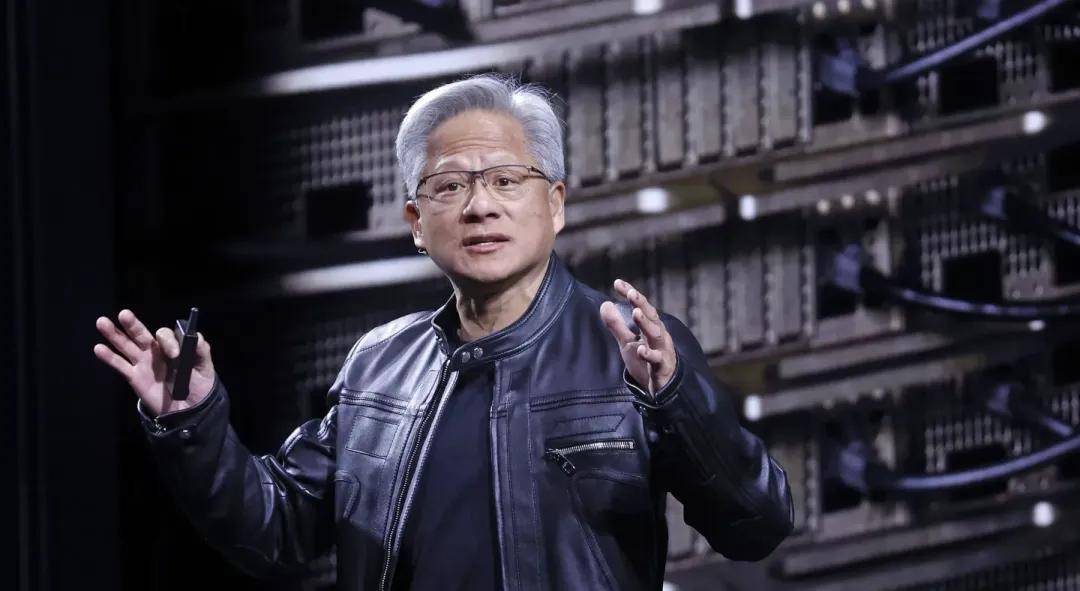

从英特尔的安迪·格鲁夫(匈牙利移民)到谷歌的谢尔盖·布林(俄罗斯移民),再到英伟达的黄仁勋(中国台湾移民),移民精神是硅谷创新活力的不竭源泉。它像一块巨大的磁石,持续不断地吸引着全球最聪明、最大胆的追梦者,维持着其无与伦比的人才密度。

大量高收入的科技从业者涌入,与本地有限的住房和基础设施之间产生了尖锐的矛盾,直接导致了天文数字般的房价、令人绝望的交通拥堵和社区的士绅化。

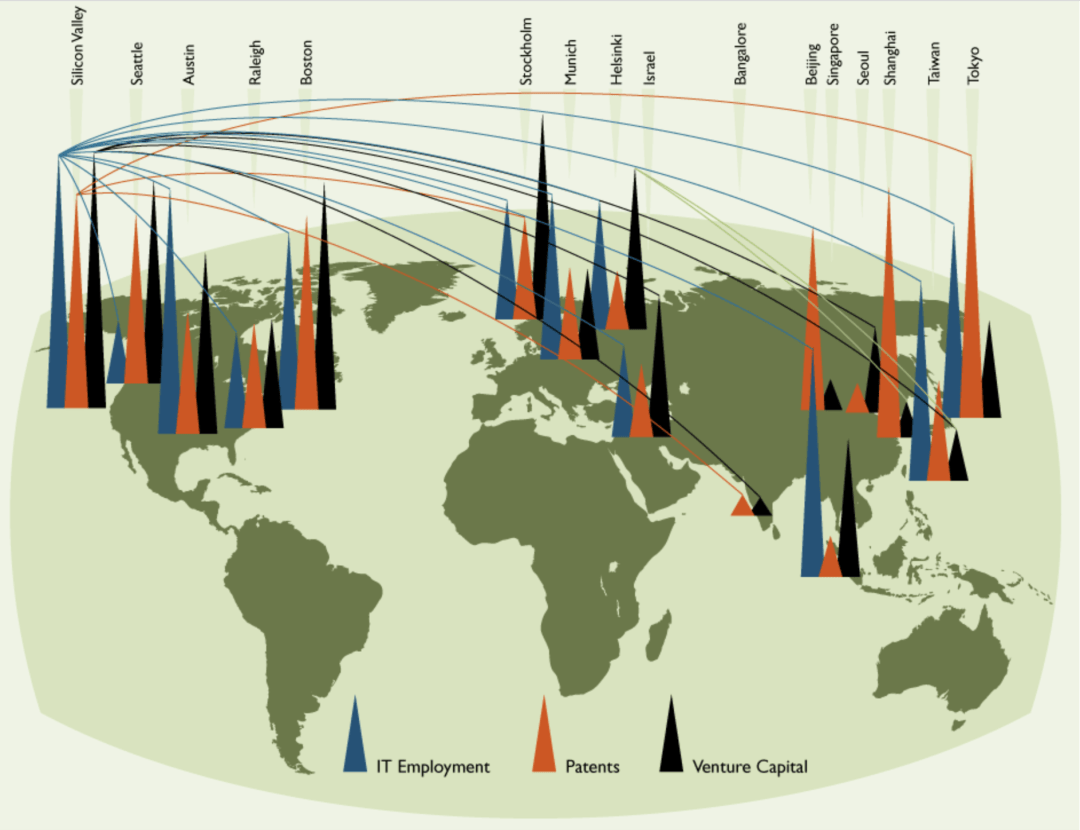

当我们将其置于全球创新中心的竞争棋盘上进行比较,能让我们更清晰地看清它的独特性与局限性。全球创新正从“硅谷中心”的单极格局,演变为一个多极、网络化的新格局。

它拥有同样顶尖的大学(MIT、哈佛)和早期的技术优势,但在从小型机到个人电脑的转型中彻底失败。

严格执行的竞业禁止协议阻碍了人才流动,而保守的银行文化也远不如硅谷VC那样愿意为初创企业承担风险。当这些大公司巨轮撞上冰山时,整个地区的生态系统随之沉没,未能像硅谷那样,由无数艘灵活的小艇(初创公司)继续航行。

深圳在过去三十年里上演了另一场创新奇迹,成为了全球公认的“硬件硅谷”。它所代表的是一种截然不同的模式:“国家资本主义 + 敏捷硬件生态”。

强大的政府规划和投资,结合华强北世界级的元器件供应链和无与伦比的制造能力,使得深圳在硬件产品的原型设计和规模化生产上拥有惊人的速度优势。

以色列国防军的精英技术单位,如“8200部队”,成为了年轻人的“创业军校”,他们在服役期间处理真实世界中最尖端的网络安全和数据分析挑战,退役后便带着技术、经验和战友网络直接进入创业领域。

这使得以色列在网络安全、金融科技等垂直领域形成了“专精”的全球优势。但其局限性在于国内市场狭小,以及难以诞生平台级的、面向全球消费者的巨头公司。

硅谷的历史,为全球所有致力于构建创新生态的城市和地区的建设者们,提供了一本充满“反常识”智慧的行动手册。

在这种认知下,繁荣期不再是沾沾自喜的理由,而是抑制资产泡沫、将超额收益投入到教育、基础科研和公共设施等长期项目中的最佳窗口。同样,衰退期也不应被视为失败,而是需要果断出手、通过公共研发资金和人才补贴等方式保护创新“火种”的关键时刻,以防止核心人才的永久性流失。

对于城市规划者而言,这意味着预算的优先级应当从建设宏伟空旷的科技园区,转向投资那些能促进人与人之间非正式交流的“软性”基础设施。

这包括积极支持更多充满活力的独立咖啡馆、功能多样的共享办公空间、自发组织的技术社群(Meetup)活动,以及精心设计那些适合步行、功能混合的社区,让不同背景、不同专业的人们能够在街角“不期而遇”,在思想的碰撞中点燃创新的火花。

要实现这一点,就必须系统性地拆除那些阻碍人才流动的无形之墙——从法律、文化到城市规划各个层面——

在法律层面,废除或严格限制“竞业禁止协议”是构建开放生态不可或缺的第一步,其重要性再怎么强调也不为过。

在文化层面,需要鼓励大公司和机构采纳更灵活的雇佣关系,例如领英创始人里德·霍夫曼所倡导的“联盟”理念,允许员工将职业生涯视为一系列在不同组织间转换角色的“任务期”,从而加速知识的传播与融合。

而在物理的城市规划层面,则要通过高效的公共交通网络,将大学、研究机构、创业孵化器和成熟公司紧密连接起来,从根本上降低跨界交流的时间与空间成本。

对于投资促进机构而言,评估一个地区创新生态的健康度,绝不应只看引进了多少家巨头公司或诞生了多少只“独角兽”。

更重要的,是关注那些更多元的指标,例如初创公司的“出生率”和“死亡率”、天使投资的活跃度,以及中小企业获得风险投资的比例。

一个由少数巨头主导的生态系统是脆弱的,而一个充满“物种多样性”的生态系统则拥有更强的韧性和适应性。

在当今全球人才竞争激烈的背景下,被动等待是不够的,必须主动出击,拥抱全球化而非走向内卷化。

一个有远见的创新中心,应当在全球主要的人才聚集地(如顶尖大学或其他科技中心)设立“人才大使馆”或联络处,主动举办活动、宣传本地优势、提供一站式的落地服务,像“星探”一样去发掘和吸引全球范围内的顶尖人才。

对于大学和研究机构而言,这意味着在当前AI应用和工程化一片火热之时,更需要将宝贵的资源投向那些不确定性高、非共识、需要长期耕耘的基础研究领域。

其实,“硅谷已死”的叙事,更像一声警钟,在每一个自满的时刻敲响,迫使这个庞大而复杂的系统进行痛苦但必要的自我审视与革新。

而硅谷的未来,不在于它能否“保持原样”,而在于它能否成功地完成下一次,或许是迄今为止最艰难的一次“形态进化”——

从一个地理上高度集中的“硅谷”,演化为一个功能上更加分布式、与全球深度融合、并能与本地社会和自然环境达成和解的“硅网络”(Silicon Network)。

硅谷的下一场复活,将不仅仅是技术和商业模式的胜利,更将是对人类社会协作能力、制度创新能力和与我们所处星球和谐共存能力的一次终极考验。

TOP Lab (TOP创新区研究院)是 FTA 的创新研究引擎,专注于为城市、企业和 园区提供系统化的前瞻洞察与战略建议。基于Talent(⼈才)、Organization(组织)、 Place(区域)三⼤核⼼维度,TOP致⼒于探索全球创新区的发展规律,并结合本⼟实践,为区域发展和企业创新注⼊新的价值维度。

FTA Group致⼒于成为产业创新区综合解决⽅案的领导者,整合设计、运营和产业服务,提供全⽣命周期服务。

作为中国产业地产领域设计实践数量最多的机构之⼀,FTA凭借逾1200个办公及产业地产的设计及咨询经验(其中包括3个国家级综合性科学中心的重点项目、多个世界500强总部或区域总部等),已为多个⾼品质业主打造独特的成功体验。

在区域发展和产业规划中,FTA始终秉承专注、⼀体化服务与国际视野,为客户提供从研究、策划到设计的全流程⽀持。我们深耕产业科创园区和产业⽚区领域,成功助⼒上海张江、临港、漕 河泾、市北、G60、闵开发、杨浦科创等重点产业⽚区落地标杆项⽬,此外,在BioBAY、中关村⽣命健康园、张江药⾕等顶级园区的设计中,FTA始终是推动区域创新发展的重要⼒量。

我们服务的客户包括:市北高新、张江高科、天安骏业、上海地产、小米科技、罗氏制药、阿里巴巴、迪士尼、西门子、凤凰卫视、上海港城集团、苏州新加坡工业园区等知名品牌。返回搜狐,查看更多